法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官が証明したもので、戸籍の代わりに相続関係を証明するものです。

この法定相続情報一覧図は、金融機関等での預貯金の解約や相続登記、相続税の手続きに使用できます。

法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、および、相続人の戸籍の原本をそれぞれの手続き先に提出しなければなりません。

戸籍の原本は最終的には返却されますが、郵送で手続きをした場合は、戻ってくるまで日数がかかるため、複数の手続きが必要な場合は、たいへん時間がかかってしまいます。

法定相続情報一覧図は法務局で何通でも発行してもらえるため、一度に複数の手続きも可能になり、時間の節約にもなります。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、法律で定められている相続関係を示したいわゆる家系図のようなもので、所定の手続きを取ることで、法務局の登記官が証明したものです。

この制度は平成29年5月29日から始まったものです。

法定相続情報があれば、戸籍の原本がなくとも、相続関係を証明することができることになっています。

法定相続情報一覧図に記載する内容は、次のようなものです。

- 被相続人の氏名、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日

- 相続人の氏名、生年月日及び続柄

また、被相続人の最後の住所、相続人の住所については、記載してもしなくても構いません。

相続人が少ない場合などは、1枚で済みますが、相続人が多い場合は複数枚になることもあります。

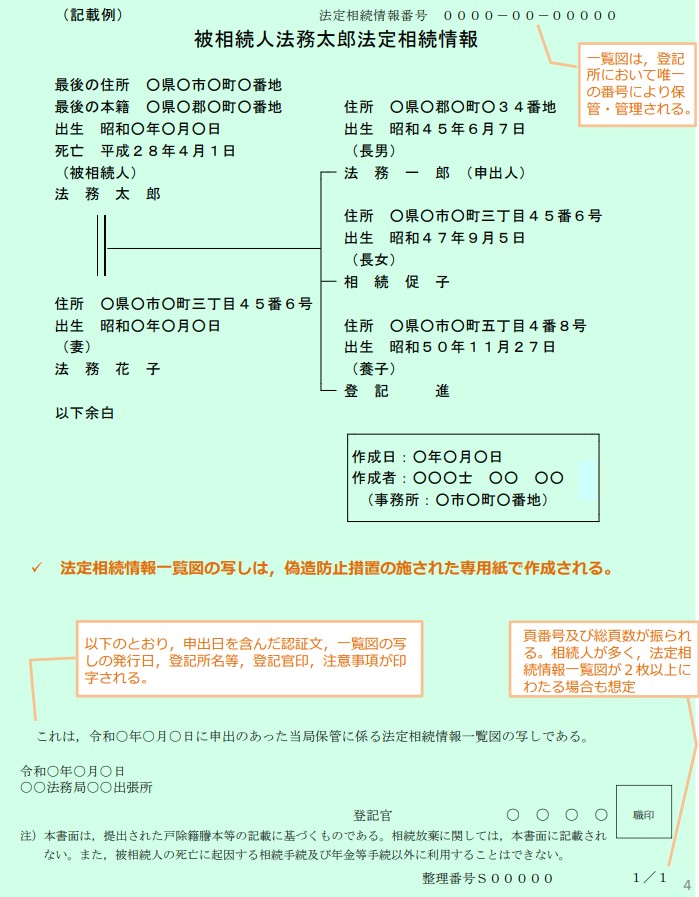

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報一覧図の見本は次のようなものになります。(法務局HPより)

上記の一覧図は、法務局で作成してもらえるわけではなく、相続情報の部分は、相続人が作成しなければなりません。

自身で作成した、相続情報一覧図を、申出書やその他必要書類とともに提出することで、正式な法定相続情報一覧図として証明されます。

法定相続情報一覧図の取得方法

法定相続情報一覧図は、作成した相続情報と申出書、戸籍等を提出することで取得することができます。

具体的な手順は次のようになります。

- 戸籍を取得する。

- 相続情報一覧図を作成する。

- 申出書に必要事項を記載する。

- 法務局に、上記1.2.3.を提出する。

- 後日、法定相続情報一覧図を受け取る。

1.戸籍を取得する

まずは、戸籍の収集からです。

被相続人の出生から現在まで(死亡しまで)の戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。

それらだけで、被相続人と相続人の関係が明らかにならない場合は、関係が明らかになるような戸籍も必要です。

例えば、兄弟が相続人になる場合は、婚姻等で、新たに戸籍を作成しているので、相続人の婚姻から現在までの戸籍が必要です。

また、法定相続情報には、現住所の記載は任意ですが、記載した場合は、それを証明するために住民票の写しが必要です。

2.相続情報一覧図を作成する。

収集した戸籍を基に、相続情報一覧図を作成します。

これは、法務局で作成してもらうのではなく、自分で作成しなければなりません。

家系図のように作ってもいいですし、箇条書きで作成しても構いません。

ただし、余計なことを書くことは認められませんので注意が必要です。

例えば、相続人の中にすでに死亡している方がいる場合、その方の名前を書く必要はありません。

また、代襲相続人の場合は、代襲者、被代襲者などと記載しておく必要があります。

被代襲者は、亡くなられている方なので名前は書きません。

いろいろ細かいところで迷うことがあると思いますので、提出窓口に確認するか等した方がいいでしょう。

3.申出書に必要事項を記載する。

申出書は、様式が定められています。

名称は、「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」というものです。

記入する事項は次のとおりです。

- 申出年月日

- 被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡年月日

- 申出人の住所、氏名、電話番号、被相続人との続柄

- 代理人の住所、氏名、電話番号、申出人との関係(代理人に委任した場合)

- 利用目的(不動産登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等手続き等)

- 必要な写しの通数・交付方法(窓口受取、郵送を選べる)

- 被相続人名義の不動産の有無、ある場合は、その所在地等

- 申出先登記所の種別

代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。

「申出先登記所の種別」というのは、申出をすることができる登記所は、次の4種類あり、それらのどれにあたるかを選びます。

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

4.法務局に、上記1.2.3.を提出する。

書類がそろえば、所定の法務局(出張所等)に提出します。

オンライン申請には対応しておらず、直接持参するか、または、書類を郵送する必要があります。

平日時間が取れない場合は、郵送しかありませんが、軽微な修正等を求められることもあり、郵送の場合は時間が余分にかかってしまうこともあります。

手数料は無料です。

何通請求してもお金はかかりませんので、必要枚数+予備も含めて、気持ち多めに請求しておきましょう。

5.後日、法定相続情報一覧図を受け取る。

窓口受取にして申し出た場合は、後日、提出窓口から連絡がありますので、受け取りに行きます。

郵送受け取りにした場合は、郵送されるのを待ちましょう。

早ければ数日、込み具合によっては、1,2週間かかることもあります。

法定相続情報一覧図は、便利なものではありますが、取得するまでには少々の手間がかかります。

戸籍の収集には、場合によっては時間がかかることもありますし、相続情報一覧図の作成、申出書の記入など、慣れていない作業は、思いのほか時間がかかるものです。

当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類の作成や手続きを代行いたしますので、依頼者様の手を煩わすことはございません。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。